L’inferno esiste solo per chi ne ha paura

Orfano di secolari certezze, l’uomo del Novecento è “straniato”, immerso nel relativismo che dilaga in tutti campi del sapere. Assiste al dispiegarsi delle prospettive scientifiche dell’infinitamente piccolo e dell’infinitamente grande, aperte dalle scoperte di Heisenberg, Bohr e Einstein. Eredita da Nietzsche l’annuncio della morte di Dio, trovato esamine nelle coscienze dei suoi contemporanei. Prende coscienza di non essere neanche padrone della propria interiorità, “sezionata” da Freud.

L’avvento dell’’industria di massa e la tragedia dei totalitarismi accentuano inoltre la spersonalizzazione dell’ individuo, ridotto a un granello in mezzo ad una folla di altre solitudini. Tanti uomini soli – “spettri” che hanno perso la propria individualità e la possibilità di un’autentica comunicazione – si trascinano per le vie delle desolate città europee.

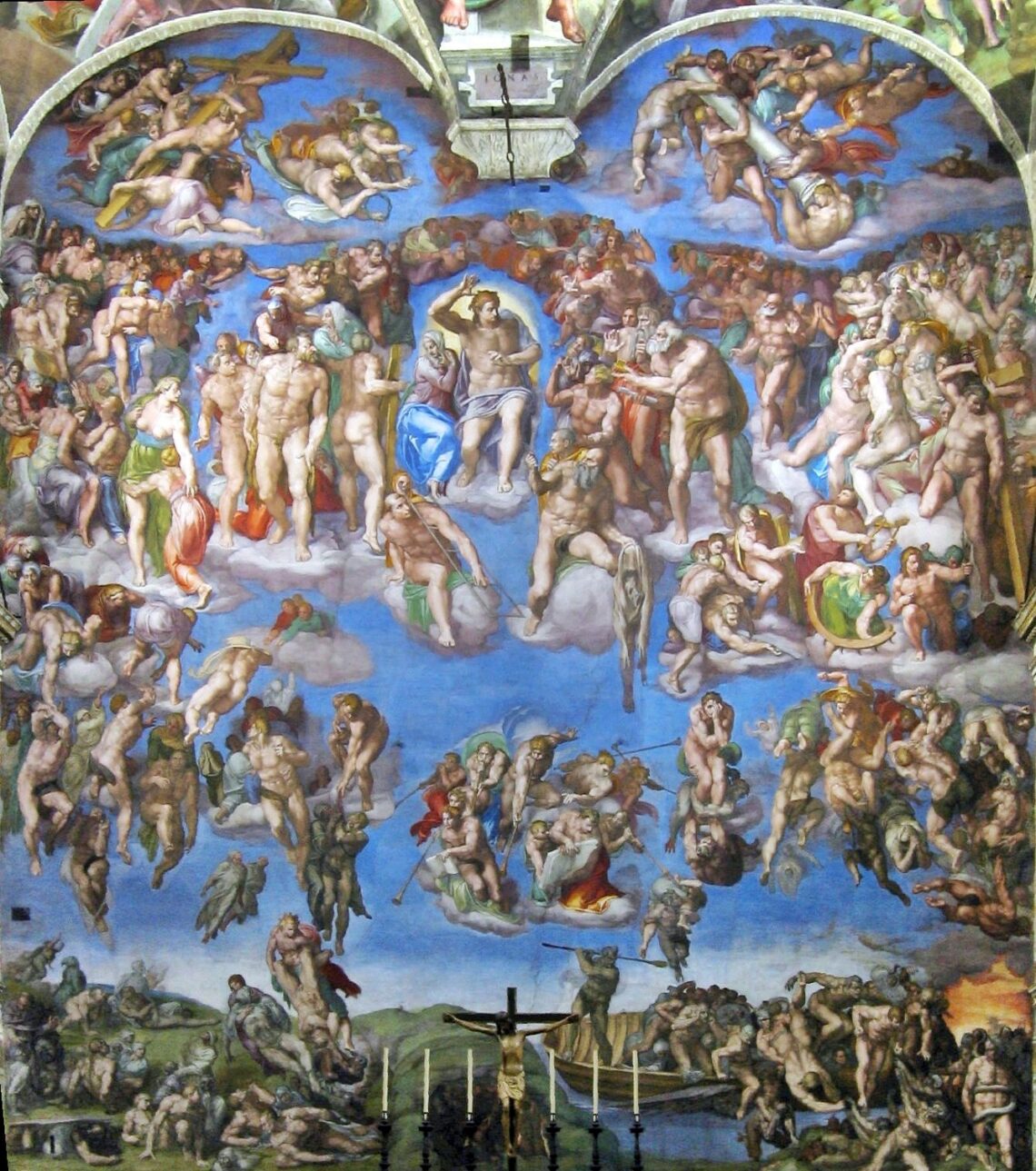

Questa sensazione di vuoto è dipinta in modo innovativo da Eliot che coglie l’attualità del pensiero dantesco concependo l’Inferno non più come regno della dannazione ma come condizione interiore. L’Inferno diventa uno stato d’animo che si riflette anche nell’’ arido paesaggio circostante.

Eliot riavvicina così Dante alla sensibilità dell’uomo del Secolo breve, fornendo una chiave di lettura che attraverserà trasversalmente la poesia del Novecento, in particolare in Montale e Sereni.

L’autore di Waste Land rivaluta Dante come poeta europeo e vede nella Commedia un’opera universale anche perchéé di “facile lettura”, ovvero in grado di trasmettere un messaggio “attraverso l’emozione poetica” ancora prima di essere compresa razionalmente. La grandezza di Dante consiste nel rappresentare concetti astratti “in termini di cosa percepita”.

Emblematico è il Canto XIII dell’Inferno dove l’orrore del suicidio viene reso con immagini tangibili – sensoriali e sonore – che colpiscono il lettore per la loro concretezza come il grido di dolore del tronco che rimprovera Dante per averne spezzato “un ramicel” e la voce del suicida ridotta ad un cigolio strozzato, simile al rumore del vapore che fuoriesce da uno “stizzo verde ch’arso sia”.

Pur provando pietà, Dante condanna i suicidi per aver troncato il legame sacro tra anima e corpo, perdendo la dignità di esseri umani e regredendo allo stato vegetativo: “Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: / ben dovrebb’esser tua mano più pia / se state fossimo anime di serpi”.

Ricca di ferimenti danteschi, mutatis mutandis, la canzone Preghiera in gennaio di De Andrè è invece intrisa di compassione per i suicidi, in primis per l’amico Tenco: “Dio di misericordia / il tuo bel Paradiso / l’hai fatto soprattutto / per chi non ha sorriso / per quelli che han vissuto / con la coscienza pura / l’inferno esiste solo/ per chi ne ha paura”.

Una pietà condivisa da Sereni che, reinterpreta l’incontro tra Dante e Pier delle Vigne nella sua Intervista a un suicida (1965). Come il Sommo Poeta nel Purgatorio assiste al colloquio tra Stazio e Virgilio, così Sereni abbandona il ruolo di io poetico predominante per dare voce al racconto dell’anima facendosi specchio della sofferenza dei suoi simili: “Non voglio dire io, ma le cose, senza che ci sia dentro io”.

L’anima del suicida, sotto forma di “siepe di fuoco” di dantesca memoria, racconta come, dopo un’incursione di soldati nemici, si risvegliò dal coma “nel grigiore di qui (…) dove tutto sbiadiva”.

Quando il cuore è svuotato per l’incapacità di trovare un senso alla vita prevale il dolore e ciò che resta dell’esistenza di un uomo si smarrisce “dentro una polvere di archivi / nulla nessuno in nessun luogo mai”. Al poeta rimane “una fitta di rimorso” e il compito di consegnare ai posteri la memoria del suicida che non potè salvare.

Allo stesso modo Dante promette di riabilitare la figura di Pier delle Vigne che invoca: “E se di voi alcun nel mondo riede/ conforti la memoria mia, che giace / ancor del colpo che ‘nvidia le diede”.

Il tema della memoria e il topos dell’incontro con i defunti costituiscono uno dei legami tra Sereni e uno dei suoi primi maestri: Montale. In Voce giunta con le folaghe (1947), il poeta assiste al colloquio tra l’anima del padre defunto e Irma, donna angelicata di stilnovista memoria.

Irma, grazie alla sua superiorità morale è divenuta pura e leggera, tanto da essere paragonata a una creatura spirituale, un’ “ombra viva”. Al contrario l’anima del padre è pesante perché ancorata alla materia. Con il tono severo della Beatrice dantesca, Irma intima all’ombra del padre di sciogliere questa catena “Ma l’altro sbigottisce e teme che / la larva di memoria in cui si scalda / ai suoi figli si spenga al nuovo balzo”.

Nella riluttanza dell’uomo a distaccarsi dalla meschinità della dimensione terrena riemerge il tema cruciale della memoria e del ruolo del poeta.

“Ho pensato per te, ho ricordato / per tutti. Ora ritorni al cielo libero / che ti tramuta”, rassicura Irma che poi incalza: “Memoria / non è peccato fin che giova. Dopo / è letargo di talpe”.

Indispensabile per garantire l’identità dell’essere umano, il ricordo regredisce ad “abiezione” animalesca se impedisce all’anima di elevarsi alla condizione superiore cui è destinata.

Così come Enea tenta invano di stringere lo spirito di Creusa e Dante quello di Casella, anche Montale non riesce ad abbracciare l’anima del padre: “il vento del giorno / confonde l’ombra viva e l’altra ancora / riluttante in un mezzo che respinge / le mie mani”.

La penna e il respiro del poeta si arrestano davanti al baratro dell’’oscuro senso / reminiscente, il vuoto inabitato /che occupammo e che attende fin ch’è tempo/ di colmarsi di noi , di ritrovarci…”. Nessuna immagine e nessuna parola possono descrivere la potenza del mistero intuito da Montale e ancor prima da Dante che, nell’ultimo canto del Paradiso, di fronte all’inesprimibile ammette: “A l’alta fantasia qui mancò possa”.

A cura di Beatrice Marsili